(執筆・文責 カーマンライン株式会社 岡村直人)

デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital transformation)とは、企業を取り巻く市場環境のデジタル化に対応するため、企業が行うあらゆる経済活動やそれを構成するビジネスモデル、ならびに組織・文化・制度といった企業そのものを変革していく一連の取り組みである。

近年、国内デジタル化の遅れを危惧した経済産業省等により必要性が啓蒙され、法改正や東京証券取引所の銘柄選定などを通じて民間企業の認知が浸透しつつある。

目次

デジタルトランスフォーメーション(DX)の概要

スウェーデンのウメオ大学 (2020年6月現在は米インディアナ大学教授) のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱した「デジタル技術が全ての人々の生活を、あらゆる面でより良い方向に変化させる」というコンセプトが起源とされる 。

その後2010年代に入り、英国のコンサルティング会社 ガートナー や国際的なビジネススクールであるIMDの教授マイケル・ウェイドらによって、デジタル化という外部環境の激変にさらされるビジネス業界においてレガシー産業からの対内的・対外的な変化を促す文脈で使用されるようになる。

ビジネス文脈ではそれまでの広範なデジタルトランスフォーメーションと区別するため「デジタルビジネス・トランスフォーメーション」と表記されることもある。

日本では、2018年9月に「DXレポート ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開」を公開したことで広くビジネス界隈に知られるようになった。

それまで、国内におけるデジタルトランスフォーメーションは単なる概念でしかなかったが、このレポートでは「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」の調査と議論の結果としてデジタルトランスフォーメーションの遅れが与えるビジネスへのインパクトを損失や成長ポテンシャルとして以下のように明示したことから国内産業会にリアリティを持って受け入れられたと考えられる。

- 国内企業が持つ基幹システムの複雑化やブラックボックス化が経営の足かせとなっており、2025年以降、最大12兆円/年の経済損失が生じる可能性がある(2025年の崖)

- これらの問題を克服し、DXを実現することにより2030年実質GDP130兆円超の押上げが期待できる

このレポートに対しDXを実現していく上でのアプローチや必要なアクションについての認識の共有が図られるようにガイドラインを取りまとめることが必要との指摘がなされ、経済産業省は2018年12月に「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン(通称 : DX推進ガイドライン)」を公開した。

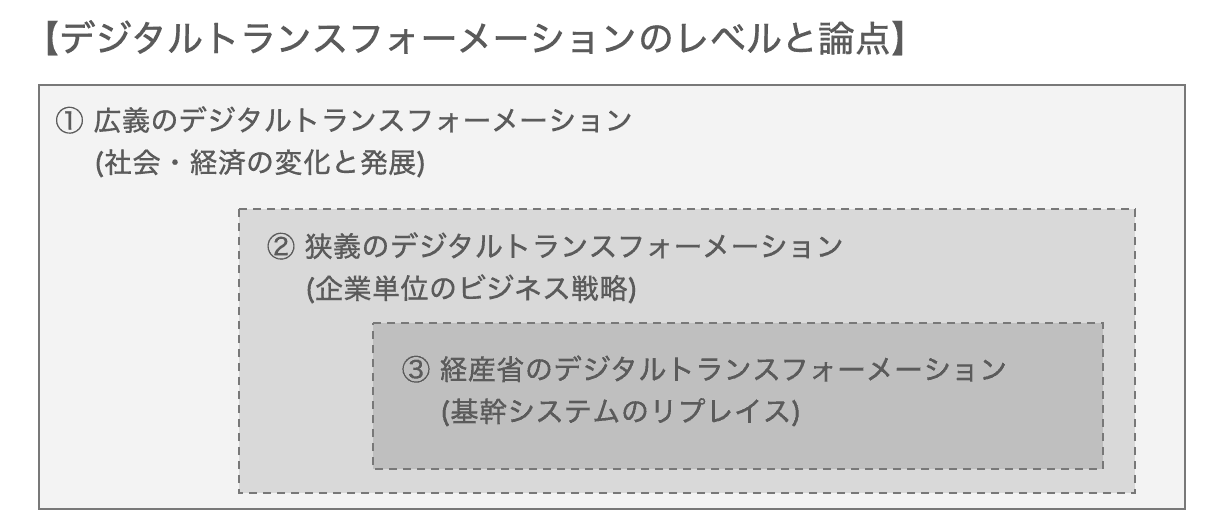

これらの経緯により、現在日本国内では「デジタルトランスフォーメーション (DX)」という用語について、3段階の認識が存在する。

本稿では全体として、グローバルにコンセンサスが取れていると思われる「②狭義 (ビジネス文脈) のデジタルトランスフォーメーション」を前提に記述する。

①広義のデジタルトランスフォーメーション (DX)

「ITの浸透により、人々の生活が根底から変化し、よりよくなっていく」というエリック・ストルターマン教授が提唱した原義を元にした認識。

ストルターマン教授は、論文にてデジタルトランスフォーメーションに関する以下のような考えを述べている。

- 情報デバイスは人々にとって当たり前のものになりつつあり、それらが現実世界の至るところに浸透することで物理的現実はインテリジェントになると予測される。

- 最も重要な変化の1つは、情報技術および情報技術を介した現実がゆっくりと融合し、結びついている点。情報デバイスは個々が単独で機能するだけでなく、背後では相互に通信し、作用している。情報システムは全体と部分の区別がつかなくなり、全てがつながっている世界になる。同時に不可分であるそれはデザインやコンテキストの問題を引き起こす可能性をはらむ。

- 部分的なシステムの追加や変更が、より大きなネットワーク全体の進化に寄与し、我々の現実に影響を与える。情報技術は分離されておらず、その他の世界にシームレスに織り込まれる。

個々の情報システムが全体としてのより大きなネットワークとなり、また物理的現実世界が様々なデバイスを介してそのような情報レイヤーと統合するというコンセプトは、後述するビジネス文脈とはだいぶ毛色が異なることがおわかりいただけるだろう。

DXという概念を提唱した Erik Stolterman氏、 及び Anna Croon Fors 氏はウメオ大学において情報技術と社会、情報システムの設計、設計の哲学、および技術の哲学の研究をしている。彼らの最大の関心事は「進行中の社会のデジタルトランスフォーメーションの全体的な影響」であり、テクノロジーをよりよい社会に活かすためには批判的なスタンスによる研究の必要性を問いている。

このような背景から、DXの原義は後述する事業戦略やビジネス課題よりも社会全体や人類全体を俯瞰したより広範なテーマとして生まれたコンセプトであるという点であるということが理解できる。

②狭義の (ビジネス文脈の) デジタルトランスフォーメーション (DX)

主にビジネスの文脈で、企業を主体として語られるデジタルトランスフォーメーション (デジタルビジネス・トランスフォーメーション)。

デジタルテクノロジーの進展で劇的に変化する産業構造と新しい競争原理を機会、または事業継続上の脅威と捉え、対応していくべき、という示唆を根幹とする。

外部環境のデジタル化を機会と捉える企業にとってはアグレッシブな、脅威と捉える企業にとっては防御的な戦略転換が求められる。

この戦略転換は ①競争環境の再定義 (デジタル・ディスラプターは既存のビジネスドメインの境界を超えていくると言われる) 、②ビジネスモデルの転換、③組織の転換という、企業戦略を根底から揺るがすものとなっている。競争戦略の古典に則れば、SCP戦略における競争環境を揺るがすパラダイムシフトと、RBVにおける競争力の見直しを同時に迫られている状況であり、その対応が難しいものであることは想像に難くない。

一方で、既存事業やリソースを持たない俊敏なスタートアップやベンチャー企業、VCなど投資家にとっては機会と捉えられることが多い。

③経済産業省レポートのデジタルトランスフォーメーション (DX)

日本企業 (特にレガシーシステムを抱える大企業やそのIT部門) にとってのDX推進は、「②狭義の (ビジネス文脈の) デジタルトランスフォーメーション」より更に狭く、まずレガシーシステムや硬直化した組織改革、経営意識改革といった「マイナス要素を克服する活動」が主眼として捉えられている (レポートでは、システムやベンダーの問題だけを取り上げているわけではないのだが、ガイドラインを見る限りに結果的にそうなってしまっている)。

理由としては、国内でデジタルトランスフォーメーションに対する議論が活発化することになったきっかけである経済産業省の DXレポート がDXによるGDP130兆円の押し上げ効果を提示しつつも、現状の老朽化したシステムや、ベンダー依存の産業構造が足かせになり、その問題を解消しないとDXはままならないと指摘しているためである。

【DXレポートで指摘されている課題】

- 既存システムの老朽化・複雑化等により、データ活用や連携ができない

- 既存システムがビジネスプロセスに密結合しており、改革に対する現場サイドの抵抗が大きい

- 日本企業はデジタルをベンダー企業に丸投げしてきた歴史があり、デジタルテクノロジーの知見やノウハウが空洞化している

またこれらの背景には、より構造的な産業面・人材面の課題がある。

- 日本はインターネット企業の割合が少なく、デジタルテクノロジーやデジタルビジネスに耐性や親和性のない企業も多い (参考 : 産業別GDP構成比)

- 日本は経営者の高齢化が進んでおり、2000年代以降加速したデジタルテクノロジーやデジタルビジネスに対して知見・経験を持つ経営人材が少ない (参考 : 国内経営者の年齢調査)

このような現状を克服し、脅威を機会に変えるための手順として経済産業省は「DX推進ガイドライン」を提示している。概要は以下の通り。

経済産業省 : DX推進ガイドライン

はじめに (抜粋)

あらゆる産業において、新たなデジタル技術を利用してこれまでにないビジネスモデルを展開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起きつつある。各企業は、競争力維持・強化のために、デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)をスピーディーに進めていくことが求められている。

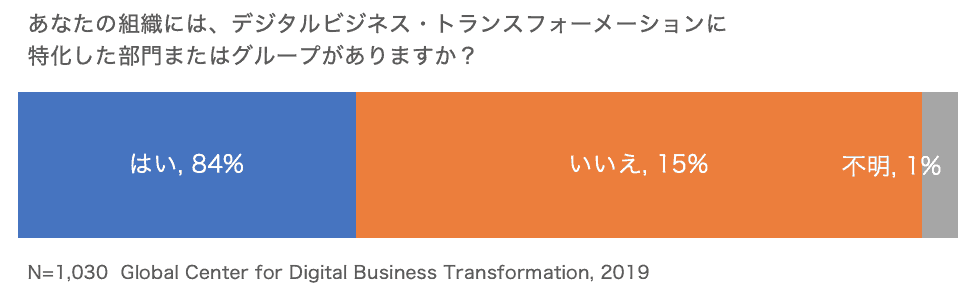

我が国企業においては、多くの経営者が DX の必要性を認識し、DX を進めるべく、デジタル部門を設置する等の取組が見られる。しかしながら、ある程度の投資は行われるものの実際のビジネス変革には繋がっていないという状況が多くの企業に見られる現状と考えられる。

今後、DX を実現していく上では、経営戦略や経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた企業組織内の仕組みや体制の構築等が不可欠である。

- DX推進のための経営のあり方

- 経営戦略・ビジョンの提示

- 経営トップのコミットメント

- DX推進のための体制整備

- 投資等の意思決定のあり方

- DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築

- 全社ITシステム構築のための体制構築

- 全社ITシステム構築に向けたガバナンス

- 事業部門のオーナーシップと要件定義能力

- IT資産の分析・評価

- IT資産の仕分けとプランニング

- 変化への追従能力

前にも述べたとおり、DXとは外部環境 (市場環境+競争環境) の劇的な変化に伴う競争戦略、組織能力 (ケイパビリティ) の革新またはアジャストである。それに対して同ガイドラインは論点を「ITシステムの課題と対応」に矮小化しており、グローバル、あるいは国内ビジネスのトレンドと比較してもカバレッジが低い。

「DXレポート2(中間取りまとめ)」 「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」

経済産業省は2018年9月のDXレポートに続き2020年12月に「DXレポート2(中間取りまとめ)」を公表したが、この背景には、経産省が、「DXレポートによるメッセージは正しく伝わっておらず、『DX=レガシーシステム刷新』、あるいは、現時点で競争 優位性が確保できていればこれ以上のDXは不要である、等の本質ではない解釈が是となっていた』と解説するような産業界の現状がある。加えて、コロナ禍で企業の柔軟性・アジリティの重要性が増した実情にあわせたレポーティングが求められている社会情勢もあったといえる。

DXレポート2では、企業が目指すべきDXの方向性が具体化され、柔軟性の根本として「ITシステムのみならず企業文化も変革すること」を求めている。「業務環境のオンライン化」「業務プロセスのデジタル化」「従業員の安全・健康管理のデジタル化」「顧客接点のデジタル化」を分類し、企業が直ちに取り組むべきアクションカテゴリーを示したり、CIOとCDXO(最高DX責任者)の役割を明確化、再定義するなど、抽象度を排除した記述となっている。

さらに2021年8月には、DXレポート2を補完増強する形で、「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」を発表。レポートの方向性は変わらないが、日本企業特有のユーザー企業とベンダー企業の問題(コスト削減ために委託するユーザー企業、低リスク・長期安定ビジネスを享受するために受託するベンダー企業、という構図が業界的なデジタル成長を阻害している問題)を整理した上で対策を示すなど、より具体的な内容であるため、こちらも一読を奨めたい。

※「DXレポート2(中間取りまとめ)」

※「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」

デジタルトランスフォーメーション(DX)の定義に関する総論

デジタルトランスフォーメーションが経済活動を行う企業にとっての関心事であり、その戦略として検討されるのであれば「②狭義の (ビジネス文脈の) デジタルトランスフォーメーション」を使うのが妥当だろう。

ただし、DXレポートが指摘するように改革の前段として既存のレガシーシステムが足かせとなっていることも現実問題として存在する。

そのため、企業の経営戦略としては「②狭義の (ビジネス文脈の) デジタルトランスフォーメーション」を前提としながら、(課題が当てはまる企業は) IT部門のタスクとして「③経済産業省レポートのデジタルトランスフォーメーション」に着手するというのが現実的と思われる。

いずれにせよ、デジタルトランスフォーメーションは外部環境・内部環境の変化を前提とした経営戦略に関わる重要課題であり、「ITシステム」のような部分最適に議論を矮小化しないことが重要である。

デジタルトランスフォーメーション (DX) がなぜ必要とされているのか

経済産業省によると、現状のままでは、2025年から2030年まで5年間で、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると発表している。しかし、DXの推進が行われることにより、2030年の実質GDPにおいて130兆円の押上げを期待できるとされている。では、なぜこのように日本の経済成長にDX化が求められているかを以下に記す。

①顧客の消費行動の多様化

近年では、製品を購入して所有する「モノ消費」から、サービスや情報の入手のための「コト消費」に顧客の消費行動の割合が傾いてきている。さらに、AIや5Gなどの技術進歩も今後大きく変化していくことが予想される。さらに、デジタル化によって、ネットショッピングなどが増え、ビジネスモデルの変化を強いられている企業も少なくない。そのような顧客の消費行動の変化に対応するために、DX化は欠かせないものであると考えられている。

②既存のシステムの老朽化や複雑化、維持費の負担

デジタル化が進む中、既存のシステムだけでは、これ以上の成長に繋げることが難しいとされる企業が多くある。また、既存のシステムが複雑化していることで、内部構造がさかのぼって解明できない状態、いわゆるブラックボックス化してしまっている企業も少なくない。さらに、そのような複雑化した既存のシステムは、企業にとって成長を妨げるだけではなく、費用面で大きな負担になり得る。このような背景からDXの推進の必要性が高まっているのである

デジタルトランスフォーメーション (DX) の事例

デジタルトランスフォーメーション (DX) の事例として紹介されているものを、参考として以下にいくつか挙げた。

安川電機のデジタルトランスフォーメーション (DX)

(画像出典 : 日経ビジネスオンライン)

- 安川電機は産業用ロボット大手

- ICT戦略推進室を設置、小笠原社長自身が室長に就任してデジタルトランスフォーメーション (DX) を推進

- デジタルに関わる人事は社長が直接決める

- 各部門ごとにバラバラだったデータを共通のルールで統一、利益の見える化を実現した

- データ統一のために生産・販売・技術開発などの組織を再編

参考 :

安川電機社長吠える!米中難局の中、ロボット競合4社を出し抜く勝算、日経ビジネス 2020年3月30日号

ミスミのデジタルトランスフォーメーション (DX)

- ミスミは金型やファクトリーオートメーション大手

- 2016年に3DのCADデータをアップロードするとAIが形状を認識して価格と納期を瞬時に判別、即発注できるSaaSビジネス「meviy (メヴィー)」を開始

- AIによる自動見積りと加工プログラム自動生成により、これまで3週間以上かかっていた納期を2週間以上短縮した

- 3D2M企業体 吉田光伸社長が推進、2020年6月時点で導入企業数40,000ユーザーを突破

- 23箇所の向上を持つ自社のノウハウを活用し、米国や欧州、インドなどを巡り要素技術を取り入れて作り上げた

- 既存事業とは別の組織を立ち上げて推進

参考 : meviy サービスサイト

企業におけるデジタルトランスフォーメーション (DX) の実態

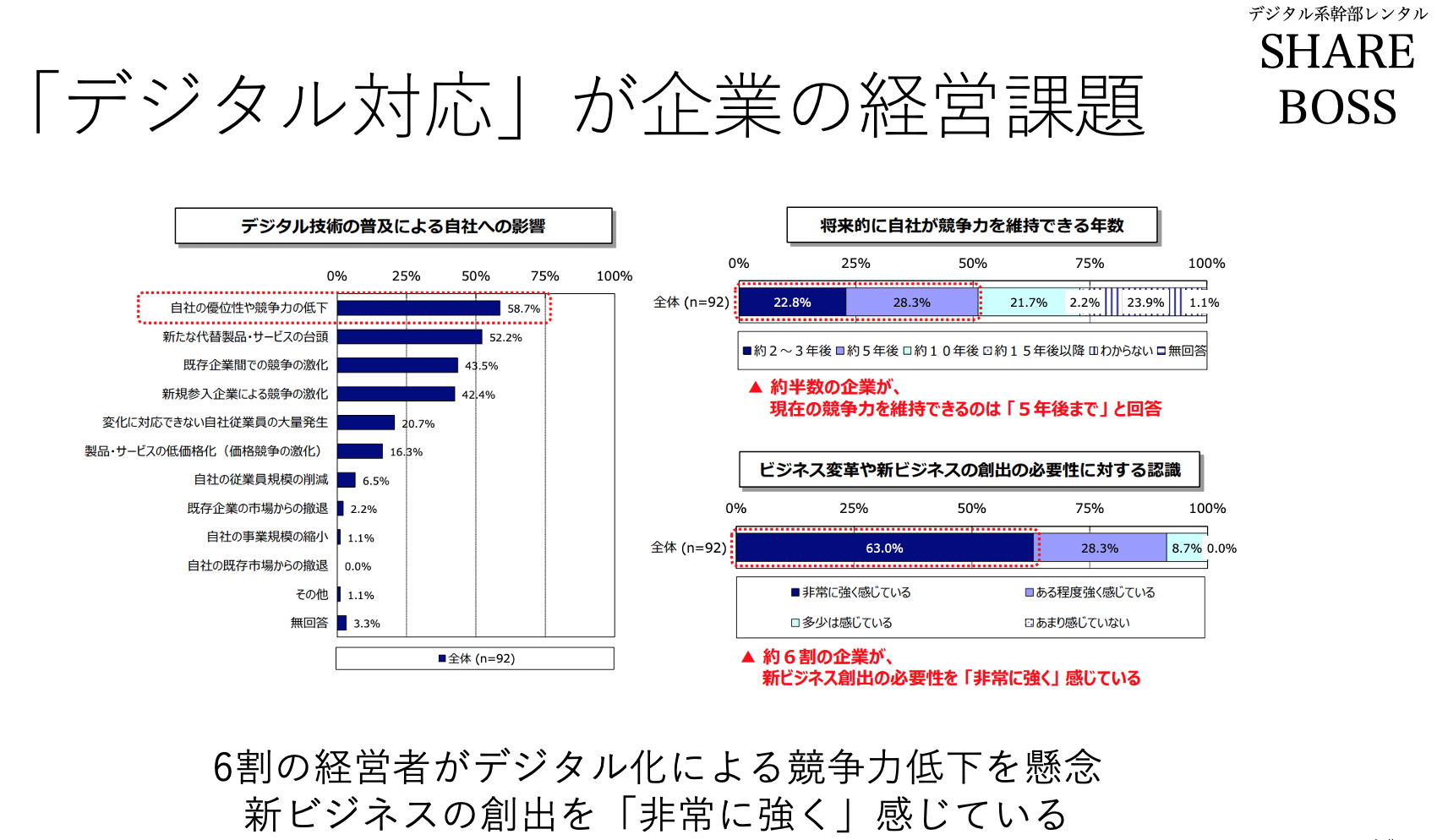

IPAの調査によると、日本企業でも9割がデジタルによるビジネス変革や事業創出の必要性を強く感じている (“非常に強く” は6割)。

デジタルトランスフォーメーションの対象領域は広範なものであり、実態について統計的・網羅的に記述するのは困難である。ここでは、IMD と Bain&Company のレポートを引用して定量的に観測できる実態について紹介する。

デジタルトランスフォーメーション (DX) の責任者・推進者

2019年にIMDが報告したレポートによると、デジタルトランスフォーメーション推進の責任者・監督者となっているのはCEOがもっとも多い。

| DX推進の責任者・監督者 | 割合 |

| CEO (最高経営責任者) | 39% |

| CIO (最高情報責任者) | 38% |

| CDO (最高デジタル責任者) | 38% |

| COO (最高執行責任者) | 29% |

| CSO (最高戦略責任者) | 25% |

| CDaO (最高データ責任者) | 22% |

| CMO (最高マーケティング責任者) | 18% |

| CCO (最高顧客体験責任者) | 15% |

| その他・なし | 各1% |

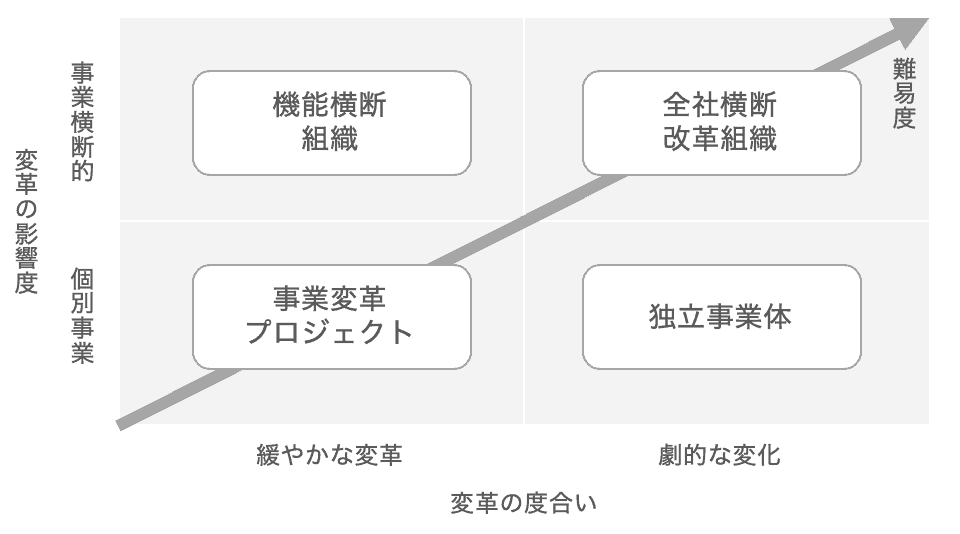

デジタルトランスフォーメーションは、「影響する組織の範囲」と「変化の度合い」が大きく、ジョン・コッターらが提唱する伝統的な チェンジマネジメント の範疇では扱いきれないとされる。したがって、その影響度の大きさと難易度そして重要度の高さから、部門長クラスではなくCEOを始めとする上級役員CxOが自ら陣頭指揮を採っているのだと考えられる。

また、企業におけるIT化・デジタル化の責任者である CIO (最高情報責任者) やCDO (最高デジタル責任者) のようなポジションだけでなく、マーケティングやブランドを統括する CMO (最高マーケティング責任者) が変革を率いているのも興味深い点として挙げられる。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の成功率

Bain&Company がグローバルな1,000社を調査してデジタル対応のレベルを測定したレポートでは、デジタルトランスフォーメーションからの見返りは非常に高いが、成功率は残念ながらとても低いとされている。

同調査では、デジタル変革に取り組んでいる企業のうち「期待通り」もしくは「期待以上」の成果を上げている企業はわずか5%とされている。これは従来型のチェンジマネジメントの成功率は12%を大きく下回る。一方で、デジタル化におけるリーダー企業群の収益は、デジタル化が遅れている企業群の2倍以上の速さで伸びている。

デジタルトランスフォーメーションがハイリスク・ハイリターンであるという現状は寡占・複占市場が続くと考えた場合は現状維持のインセンティブとなりうるが、デジタル・ディスラプターによる新規参入の可能性を視野に入れた場合、既存企業は支配戦略を持たないことになりディスラプションが顕在化するまで現状維持を続けるという逐次ゲームになりやすい。

デジタルトランスフォーメーション(DX)と組織

推進プロジェクトの構成

デジタルトランスフォーメーションには、自社内で完結するものとバリューチェーンやサプライチェーンまでを巻き込むより広範なものが含まれる。

自社内完結するDX

変革に関わる部門の数や結合の度合いによってプロジェクトの形は変わってくる。

この図において、「デジタルトランスフォーメーション」と呼ばれるのは主に右上の領域 (全社横断改革組織) であり、左側 (機能横断組織・事業改革プロジェクト) はチェンジマネジメントの領域、左下 (独立事業体) は新規事業の領域と考えられている。

それぞれの組織の概要を以下に示す。

| 組織形態 | 概要 |

| 全社横断改革組織 | 全社を横断するDX組織。現状のままでは全社の存続が危うい場合、将来的も含めた外部環境の変化に対応できない場合などに組成。最も難易度が高く複雑。 |

| 機能横断組織 | 情報システムやマーケティングなど、全社に影響を与えるが機能的に分割できる場合に組成。全社横断的な改革に比べると難易度は低いが、他部門との高度な連携が求められる。 |

| 独立事業対 | デジタル化に対して新規に事業を立ち上げる場合などに組成。意思決定の独立性は担保しやすいが、他部門への関与は限定的でサイロ化しやすい。 |

| 事業変革プロジェクト | 変革に関わる部門が少なく、時間的な猶予がある場合に選択される。一般的なチェンジマネジメントの範囲で対処できることが多い。 |

バリューチェーンまで影響を及ぼすDX

業界のリーダーが、グローバルなバリューチェーン・サプライチェーンを巻き込んだデジタルトランスフォーメーションを推進しなければならない場合がある。Amazonを脅威とした小売流通業や、ライドシェアや自動運転を前提とした場合の自動車業界などがこれにあたる。

このようなケースでは、自社・自グループ内での変革に比べ複雑性や不確実性がはるかに高く、難易度も跳ね上がると考えられる。

サプライチェーン全ての完全なデジタルトランスフォーメーションを目指すことは合理的ではないので、上記図にあるようにパートナーとの関係性・緊密性によってメリハリをつけながら重点施策を絞ってDXを推進していくことになる。

その際、企業は 取引費用理論 (TCE) などに照らして不測事態予見困難性・取引の複雑性・資産特殊性などから内部化の是非を検討することになる。

デジタルトランスフォーメーション(DX)に必要な組織能力

デジタルトランスフォーメーションを行う組織を考える上で重要な能力は多く挙げられるが、日本型組織が苦手とする特徴的なものを3つ紹介する。

- センシングとサイジング : 外部環境の変化にアンテナを張り、機会を捉える能力

- 早い意思決定 : 外部環境の変化やデータに基づいて素早く意思決定する能力

- デジタル・アジリティ (俊敏さ) : 非常に早い外部環境の変化に対する組織的な適応力

センシングとサイジング

センシングとは組織が機会や脅威を見つける能力を指す。

企業やそれを構成する組織や個人が持つ認知能力は有限である。インターネットの普及で無限とも言える情報が手に入る今、それらの情報を効率的にスクリーニング・獲得し、外部環境の脅威や機会をいち早く見つけ出して捉えることがデジタル化時代を生き抜く企業には必須となる。

一般に、組織は現状に対する満足度が低いほどサーチ活動を活発に行い、新たな選択肢を得ようとする。これらの活動には「実験」「リスクテイキング」「遊び」「発見」といったものが内包される。

イノベーションの父と呼ばれるシュンペーターの言葉を借りれば「新しい知は『既存の知』と別の『既存の知』の新結合によって生まれる」というように、企業が直面している認知から遠くはなれた事象をサーチすることで機会や脅威が発見されることがある。

センシングで捉えた機会や脅威を実際に「とらえる」組織能力をサイジングという。

IBMやAmazonではサイジング活動が仕組み化されており、例えばIBMではコーポレートインベストメントファンドというEBO (Emerging Business Oppotuinities、新規事業機会) などに投資する約5億ドルのファンドを持っている。

早い意思決定

組織の意思決定を早める方法として、「開放的意思決定」と「拡張意思決定」がある。

「開放的意思決定」は、外部の専門家や現場を意思決定プロセスに加えることで実現される。そのためには、意思決定に必要な人材やプロセスを適切に見極め、シームレスな協働体制を築く必要がある。

「拡張意思決定」では意思決定プロセスにデータと解析を組み込む。予測解析や人工知能、データ視覚化といったテクノロジーを適切に取り入れることで実現できる。

早い意思決定に対して、企業が通常与えているインセンティブが逆効果になることがある。出世・昇進や就寝雇用といった長期インセンティブはCxOやDXといった短期のミッションに対してエージェンシー問題を引き起こし、意思決定を遅らせる。

要するに、出世や退職金を考えた場合、失敗しないこと (=何もしないこと) がリーダーや組織にとって合理的な判断となり、判断が滞る。

実際に、デジタルトランスフォーメーションに取り組む企業の多くが専門チームや組織として部門を切り出している。

デジタル・アジリティ

意思決定についで、迅速な実行力が必要となる。そのためには、人材リソースを「動的なもの」と捉える必要がある。つまり、事業の状況に応じて迅速に調達・配置・管理され、変化していくものである。

シェアボスのようなハイクラスデジタル人材を提供するプラットフォームや、クラウドソーシング、顧問サービスなどが活用できる。

このような動的リソースと社内人材を組み合わせ直しす組織能力を「ダイナミック・ケイパビリティ」と呼ぶが、とりわけデジタルトランスフォーメーションの初期段階で組織構造改革を推し進めるのはまちがいだと言われる。あるCDOは「組織再編は、何をすべきかあわからないときにやるものです。とりあえず自分たちはないかしているんだと気分がよくなりますから」と笑う。

IMDは、バリュー創出という本質的なゴールに対して必要となる「チャネル」「プロダクト」「顧客」「パートナー」「組織」「インセンティブ」「文化」という要素に応じて社内外からリソースをかき集めることが必要だという。

また、そのようにして立ち上がった部門が単なるコストセンターとして実行力を失わないために社内ベンチャーキャピタルとして予算を持つことが重要とされている。

また、経済産業省のDXレポートで指摘されているように日本企業はデジタルなプロダクト開発能力を外部化しているため組織能力として完全に欠落していることも少なくない。

そのような場合は俊敏性以前の問題として、まずは調達と (リテラシも含めた) コントロールの方法について方針を検討するところから着手しなければならない。

デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の課題

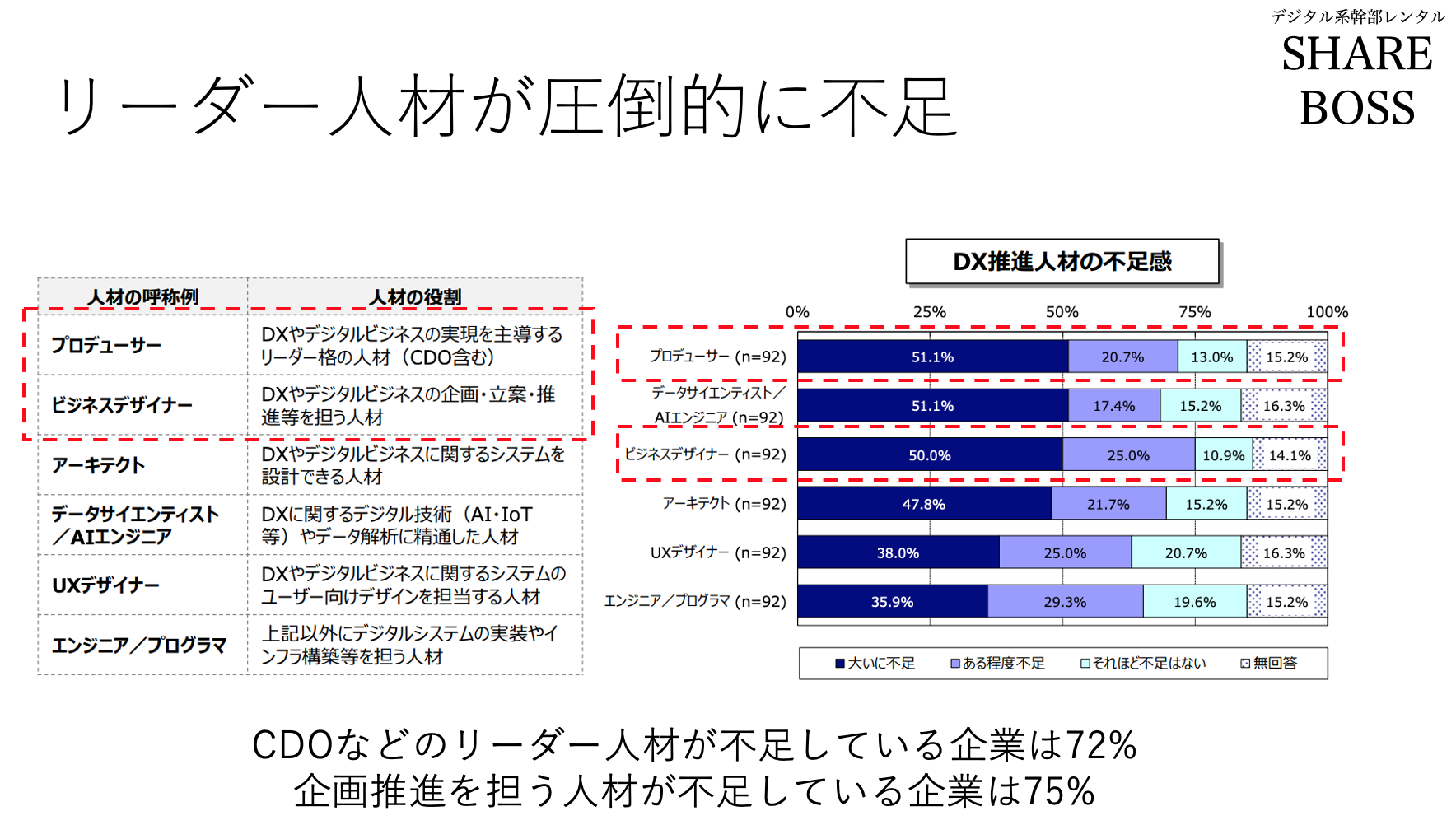

IPA 情報処理推進機構 の調査によると、DX推進を目指す企業において、リーダー人材とAI人材の特に2つが大きく不足していることがわかる。

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する人材

これまで見てきたように、デジタルトランスフォーメーションは難易度が高く、成功させるためには優秀な人材が必要となる。

デジタルに強い幹部クラス人材

デジタルトランスフォーメーションに必要な人材は、なによりも「デジタルビジネスに強い」ことが必須となる。ネットや書籍で聞きかじった知識だけでなく、実際にデジタルビジネスに携わり、その真髄を体に染み込ませた人材でなければならない。

また、変革を主導する立場であるためまずはマネジメントクラス以上のハイレイヤーを獲得したい。部門やバリューチェーンをまたいで社内外の協力を仰ぎながら進めていかなければならないDXプロジェクトでは、コンサルタントではなくビジネスマンとしての高度な経験が必要になってくる。

「デジタルに強い」そして「ハイクラス」、これは必須条件だ。

必要なタイミングで、動的にアサインできること

経営者やマネージャーは往々にして「なんでもできるスーパー人材」を求めがちだが、デジタルトランスフォーメーションのような早い外部環境を前提とした場合では適切ではない。

デジタルビジネスでは、4年に1度のペースで大きなパラダイムシフトが起き、求められる人材スキル要件や組織能力が大きく変わる (例えば ブロードバンド革命、iモード革命、スマホ革命) 。人材の成長や配置転換よりも外部環境の変化が早いため、「必要な人材を動的に調達して、適所に配置する」ダイナミックなリソースマネジメントが求められる。

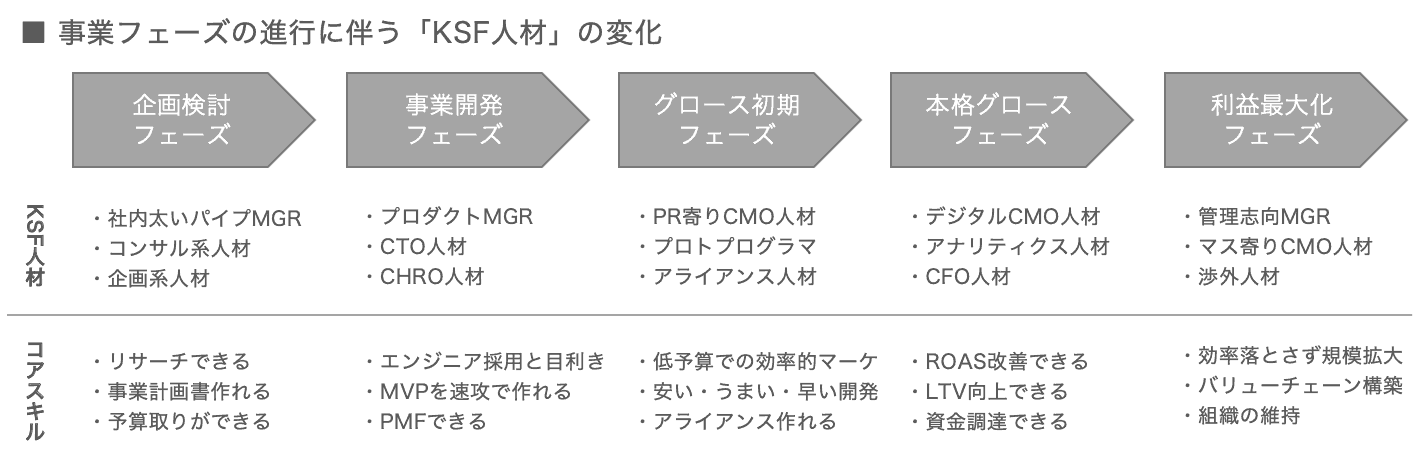

例えば、デジタルトランスフォーメーションの文脈で建設機械メーカーが新しくIoTプラットフォームに参入して成長するとした場合、以下のような事業フェーズを辿る。そしてそれぞれのフェーズでKSF (Key Success Factor) となる人材要件も変わってくる。

まず、企画検討段階では新規テクノロジーなどを手がかりに参入ドメインをリサーチし、競合状態を調べ、事業計画や企画書にまとめ初期開発の予算取りをする人材が重要だ。このフェーズではコンサル出身のリサーチャーや、予算取りに長けた企画職、社内の予算商人権限を持っている人物などがKSF人材となる。

無事予算が通って開発に入ると、プロダクトの要件に応じてデキるエンジニアを少数雇うことになる。会社でエース級の人材がCOBOLerだったとしても、スマホ対応するのであればkotlinが書ける人間を雇う方がいいだろう。最初にアサインする人間は技術標準となるでできるだけハイレベルでモダンなエンジニアが望ましい。

MVPでPMFができ、リリースしましょうとなると今度はマーケ人材が必要になる。大規模予算を回す人材よりは、少額の予算で仕事を進められるPR系やアライアンス人材が向いている事が多い。

ROASが合うと規模が拡大してくる。顧客のセグメントやチャネルも複雑化してくるので大規模デジタルマーケやCRM、MAに強い人材が活躍する。カスタマーサクセスや顧客維持でLTVに貢献できる人材や、分析人材もそろそろ必要だろう。

・・・このように、事業のフェーズによって必要になる (あるいは必要にならないかもしれない) 人材を全て採用や育成で賄うのは不可能だ。

デジタル系ハイクラス人材を、スポットでアサインできるシェアボスなら、このような問題を解決できる。

新規事業系のハイクラス人材

シェアボスには、新規事業に携わった経験のあるハイクラス人材は多く所属している。月2回からフルコミットまで相談次第で、すぐにアサインできる。

CTO / リードエンジニア

また、上場企業やベンチャーでCTOやリードエンジニアを経験した人材も在籍している。こちらも月2回からフルコミットまで、相談次第ですぐにアサインできる。